私が初めてスラブ研究センターのことを知ったのは、鈴川基金奨励研究員に応募するとき だったと思う。ただ、当時スラブ語学を専門に決めていた私は、その専門家がいないセンター には関心がなかった。

しかし、東大大学院の先輩で、奨励研究員に以前採用された方に「北大は貴重な資料が充 実しているし、スラ研では、学問分野にかかわらず本物の学術的な雰囲気が味わえる貴重な 機会だから、ダメもとで応募してみたら」と勧められ、奨励研究員に応募することにした。 そこで、まず北大図書館にはどんな資料があるかと検索してみたら、当時東大の図書館には 無かったミルカ・イビッチ教授の『セルビアクロアチア語の具格の意味とその発達』(1954 年ベオグラード刊。以後『具格』と省略する)が蔵書されていることがわかったから、応募 書類には「このイビッチ教授の著書は、自分の研究にとって恐らく非常に重要な資料であるが、 日本では北大図書館にしかないので、奨励研究員に採用されたら、ぜひその本を使って研究 を進めたい」と書いたように記憶している。

幸いにして採用された私は、北大に着いたその日すぐにこの本を借り出し、コピーして少 しずつ読み始めた。セルビア語のテクストを読むことも、本の内容も自分にはずいぶん難儀 だったように思う。

なんとか読了したが、数々の疑問が残った。誰に質問したらよいのかわからないので、当 時指導教官であった米重文樹教授に伺うと、「著者ご本 人が最もよくご存知なのではないか」と言われたので、 イビッチ教授に直接質問したく思い、自己紹介の代わり に自分の論文のコピーを添え、教授宛の手紙をセルビア 科学芸術アカデミーに送った。イビッチ教授は世界的な 言語学者であるから、それこそ「ダメもと」で手紙をお 送りしたのだが、意外なことに、教授はすぐにお返事を 下さった。論文に関するコメントや回答は無論だが、幅 広くスラブ語学を学びたいのならば、教授の愛弟子であ り、やはり高名なスラブ語学者であるプレドラグ・ピペ ル教授の指導を受けることも勧めて下さった。その後程 なくして、ピペル教授からご連絡をいただいた。「9 月 にベオグラードで学会があり、それに合わせてセルビア に来られるなら、そこでお話しましょう」という旨のE メールを下さったので、9 月にセルビアに行くことに決 めた。

|

|

|

イビッチ教授の『具格』初版(左)

と再版(右)の表紙

|

|

9 月、私はモスクワ経由でベオグラードに向かった。 モスクワに立ち寄ったのは、1997 年に他界したスラブ 語学の大家サムイル・ベルンシュテイン教授の膨大な蔵 書が売りに出されていて、それを一目覗いて見ようと 思ったからである。蔵書の売り場となっていた故人のア パートに立ち寄ると、既に連絡してあった遺族のカルー ギン氏が迎え入れて下さった。ベルンシュテイン教授の 著作は東大の図書館にもあり、それを独学で読んだこと、 教授のブルガリア語辞典を使ってブルガリア語をかじっ たこと、自分はセルビア語にも関心があるが、教授はオ デッサ時代にセルビア文学も教えてらしたことを聞いた ことがあるなどとお話しすると、氏は本棚から何冊か本 を出して「どうぞ思い出にお持ちなさい」と言って、そ れを下さった。その中の1 冊に、上述の『具格』があった。 しかもイビッチ教授からベルンシュテイン教授への献辞 もある。ベルンシュテイン教授が1958 年に編纂した『ス ラブ諸語の具格』という本には、イビッチ教授の著作か らの引用が非常に多くあったのを思い出したので、飛行機の中でページを捲ってみると、思っ た通り、ベルンシュテイン教授の書き込み、また異なる筆跡のメモ ― 恐らくそれを借りて読 んだ弟子の書き込みであろう ― があり、なかなか興味深かった。ベオグラードでピペル教授 にお目にかかったら、この本はやはりイビッチ教授にお渡しいただこうと思い、俄かに出来 たイビッチ教授への意外なお土産に私は喜んだ。

翌日、学会会場でまだお目にかかったことのないピペル教授を見つけるのは困難であった が、ピペル教授は唯一のアジア人である私を簡単に見つけてくださった。ピペル教授にご挨 拶した後、すぐにお互いの関心分野などについて話をした。翌日も教授との面会をお願いし ようとご予定をお伺いしたところ、「明日はイビッチ教授が科学芸術アカデミーであなたをお 待ちですから、午前9 時に大学で待ち合わせして、それからアカデミーに行って一緒にお茶 でも飲みしょう。」と言われた。前述のベルンシュテイン教授文庫の1 冊をイビッチ教授に お渡しするようにお願いするつもりで あったから、直接イビッチ教授にお目 にかかれることに驚いたが、同時にと ても嬉しく思った。

|

|

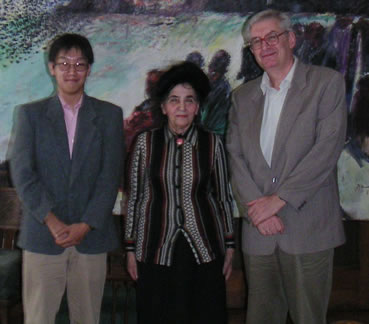

左:野町、中:イビッチ教授、右:ピペル教授

|

次の日、ピペル教授は時間通りに大 学にいらして、それからミハイロ公通 りのアカデミーにご一緒した。アカデ ミーの重厚な扉を押して中に入ると、 赤い絨毯が続いている。左手には歴代 アカデミー長の名が刻まれている。そ こにはイビッチ教授の恩師で、旧ユー ゴスラヴィア随一の言語学者アレクサ ンダル・ベーリッチ教授の名が一際輝 いて見える。赤絨毯を進み階段を上る と、アカデミー会員専用の喫茶室があ る。一番奥のテーブルでイビッチ教授 はお茶を飲んでいらした。教授は、ピペル教授と私を見つけると、微笑みながらお迎えくだ さった。緊張から声を上擦らせながら、これまで教授の著書をいくつも読んだこと、中でも 『具格』と『言語学の流れ』は自分にとても大きな刺激を与えたことを、現物をお見せしなが らお話しすると、教授はそれに満足されたご様子であった。話題は、イビッチ教授が1968 年 に東京言語研究所の招待で講演会をされたときの思い出から始まったが、次第に話題は私が 質問したかった言語学から逸れ、ご自分のお孫さんが私と同じくらいの年齢であることなど、 むしろ雑談が中心になった。そのときの会話は、教授はセルビア語で、私はロシア語だった ように記憶している。

ひとしきりお話になった後、イビッチ教授は「もうすぐ会議があるから」とおっしゃって 席を立たれようとしたので、私はベルンシュテイン教授の蔵書のお話をして、件の本を差し 出すと「この本はあなたが大切にしてください。ベルンシュテイン教授は大変立派なスラブ 学者でした。あなたは『日本のベルンシュテイン』を目指しなさい。」と言われた。

その様子を見ていたピペル教授は「野町さんのために『言語学の流れ』に、記念に一言書 いていただけますか」とイビッチ教授に伺うと、教授は「もちろん」とおっしゃり「親しき 同僚の野町素己さんへ。私たちの出会い、スラブ語学についてお話したことの思い出に」と 書いて下さった。最後に、イビッチ教授は、ピペル教授の指導で幅広くスラブ語学に取り組 むよう、改めて勧めて下さった。こうして、私はピペル教授の薫陶を受け、本格的なスラブ 語研究の道に入ることになったのである。鈴川基金奨励研究員に応募して、北大で1 冊の本 と出会ったことで、自分の人生が大きく動いたのだと今改めて思う。

尚、イビッチ教授の『具格』には、もう一つのエピソードがある。

2004 年の春、ワルシャワ大学に在籍していた私は、南・西スラブ学研究所にて、著名なス ラブ語学者であるブオジミェシュ・ピャンカ教授のスラブ語比較文法論の講義を聴講してい た。ピャンカ教授はマケドニア語とセルビア語の統語構造を比較しながら、イビッチ教授の『具 格』に言及し、この本がいかに優れているかということを話された。そして「あなたはノビ サド学派(イビッチ教授夫妻が中心となる構造言語学の一派)のピペル教授のお弟子さんだ から、この本のことは当然ご存知ですね」と聞かれた。その日大学の宿舎に帰り、自分の本 棚から『具格』を出してみて、2004 年は丁度出版50 周年であることに気がついた。この本 は名著でありながら、古書店でもなかなか手に入らない稀観本になっていることは知ってい たから、すぐにピペル教授に連絡をとり、50 周年の記念研究会などのイベント、そして具体 的な復刊の仕方とその可能性についてご提案をした。すると、ピペル教授は丁度同じ日にほ ぼ同じことを考えていたと大いに喜ばれ、諸手を挙げて私の提案に賛同してくださった。そ の後、ベオグラードに移った私は、ピペル教授と計画を進め、2005 年秋、セルビア語研究所 所長(当時)ソフィヤ・ミロラドビッチ教授の序文を加え、晴れて名著は再び世に出た。そ の序文には、この一連の計画の中心メンバーとして、ピペル教授と並んで私の名前が書かれ ている。これは、望外の名誉であった。

復刊されたのは、ベオグラードの本の博覧会初日であった。その日の夕方、私は博覧会場 を訪れ、出たばかりの『具格』2 冊を出版社から受け取り、すぐにノビサドに向かった。翌 日ノビサドで国際スラヴィスト会議文法研究委員会主催の大規模な会議が開催され、そこで はセルビアの研究書が展示されることにもなっていたからである。

ロシアや欧米の名だたるスラブ語学者が、セルビアの文化研究機関マティツァ・スルプス カの記念ホールに列席した。イビッチ教授は名誉組織委員として参加され、基調講演をされた。 尚、私は、第2 部でセルビアのスラブ語研究者として報告を行った。

会議当日の早朝、ピペル教授に復刊された2 冊をお渡しした。学会の組織委員長で、ご自 分の発表もあり、多忙を極めていたにもかかわらず、ご自分の恩師の名著が、重要な国際会 議で再び披露されるのに間に合ったことをお喜びになるピペル教授のお姿が印象的であった。 ピペル教授は2 冊のうち1 冊を渡し「君の分は出版社から別に貰えるから、この1 冊は東大 図書館に納めなさい。」とおっしゃった。

こうして、私が北大の図書館で最初に出会った『具格』は、ロシア、ポーランド、セルビ アという運命的な長い道のりを経て、現在は東大の図書館でも読めるようになったのである。